供应链人权尽责边界的比较分析与法理反思

王惠茹

内容提要:随着全球供应链日益冗长和复杂,供应链人权尽责正成为跨国公司问责领域备受争议的焦点话题。近年来,人权尽责领域的立法实践呈现出从自愿性软法向强制性硬法转化,从公司对自身业务的尽责向整个供应链尽责拓展的趋势。然而,对于人权尽责应在多大程度上拓展至供应链以及应以何种模式纳入国内法律政策,各国实践立场迥异。国际软法围绕供应链人权尽责边界的多中心化解释,不仅使其面临解释多元化、界限模糊化和实施程序化的风险,而且面临被误读和滥用的风险。与此同时,一些国家和地区极力推动强制性供应链人权尽责立法,对全球供应链稳定与国际经贸秩序产生深远影响。在此背景下,探讨供应链人权尽责的合理边界具有重要意义。供应链人权尽责不应一概而论,而应兼顾法律因素的合理性与现实因素的复杂性,根据公司与供应链中负面人权影响之间的不同联系程度分情境适用。中国应尤为警惕强制性供应链人权尽责立法的“寒蝉效应”,高度重视国家供应链安全与国际供应链竞争,积极推进联合国框架下自愿性人权尽责的实施,加快提升中国参与工商业与人权领域国际规则制定的话语权。

关键词:工商业与人权 人权尽责 供应链 国际软法 强制性尽责

引言

伴随着企业社会责任法律化运动的蓬勃发展,供应链人权尽责(human rights due diligence in the supply chain)日益成为公司人权责任发展中备受关注的新兴话题,也是联合国工商业与人权进程中饱受争议的焦点议题。自2011年联合国人权理事会通过的《联合国商业与人权指导原则》(以下简称《指导原则》)将人权尽责(human rights due diligence)嵌入公司治理以来,与之相关的国际标准、指导文件和实践激增,呈现全球性发展的趋势。近年来,人权尽责立法实践呈现出从自愿性软法向强制性硬法转化,从对公司自身业务的人权尽责向供应链人权尽责拓展的趋势,甚至在一些国家形成强制性供应链人权尽责立法规则。强制性供应链人权尽责立法因其实施效果上的域外效应,对全球经贸秩序和供应链结构调整产生深远影响,尤其是对来自发展中国家的工商企业带来挑战。为防止某些国家滥用供应链人权尽责立法作为其对外贸易政策的工具,亟待对当今国际社会的立法实践进行考察,并从法理上探讨公司供应链人权尽责的合理边界问题,包括人权范围、尽责义务内涵、适用的企业范围以及供应链范围等层面。这一边界的厘清不仅有助于平衡公司应负的人权责任与公司享有的正当权益之间的关系,而且对于维护全球经贸秩序的公平公正和可持续发展具有积极意义。目前,学界已关注到供应链人权尽责立法的新近实践、实施模式和发展趋势,但是对于供应链人权尽责法律边界的反思与批判不足。因此,本文通过对国际软法、欧盟立法以及各国立法中不同法律要素的比较分析,提出供应链人权尽责立法的核心法律争议,并反思和探讨其合理边界问题。

一、供应链人权尽责边界的核心法律争议

供应链人权尽责是人权尽责的组成部分,可以理解为公司履行人权尽责义务的对象范围从公司自身活动向公司所在供应链的延伸,并且是一个持续发展中的概念。在经济全球化时代,为了弥合不同国家和地区在工商业与人权领域的“治理差距”(governance gap)和“问责差距”(accountability gap),联合国秘书长特别代表约翰·鲁吉(John Ruggie)最早正式提出“人权尽责”框架。“人权尽责”被联合国人权理事会纳入《指导原则》中第二支柱“公司尊重人权的责任”的核心内容。由于《指导原则》在提出人权尽责概念时,已经指出其所涵盖的范围不仅包括工商企业“自身活动”造成或加剧的负面人权影响,而且包括工商企业因商业关系而与其业务、产品或服务直接相关的负面人权影响,由此衍生出了供应链人权尽责的概念。尽管《指导原则》中的人权尽责概念本身已经得到国际社会的广泛认可,但是对于人权尽责应在多大程度上拓展至供应链以及应以何种模式纳入国内立法,各国立法实践迥异。围绕供应链人权尽责立法的核心法律争议,本部分以当前国际、区域和国内层面的立法实践为样本,对供应链人权尽责立法所涵盖的人权范围、尽责内涵、企业范围、供应链范围等法律要素进行比较分析。

(一)人权范围争议

供应链人权尽责立法的首要法律要素是其所涵盖的人权范围。《指导原则》第12条指出,工商企业尊重人权的责任是指尊重国际公认的人权,其在最低限度上可理解为《国际人权宪章》以及《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》中所载明各项基本权利的原则阐明的那些权利。然而,《指导原则》没有详尽列举其他国际核心人权文书中的所有人权。考虑到人权的普遍性、不可分割性、相互依存性和相互关联性,似乎应采取全面的人权保护模式。

然而,现有供应链人权尽责立法在厘定人权范围方面主要采取三种规制模式。第一种模式是对特定行业(如木材开采、冶金和采矿、食品安全等)或特定事项(如消除奴隶制和人口贩运、劳工权利等)的人权风险加以专门关注。在特定行业方面,美国《多德弗兰克华尔街改革和消费者保护法(第1502节)》重点关注供应链中的锡、钨、钽和黄金(冲突矿石)是否来自刚果金及毗邻地区;欧盟《冲突矿物指令》为来自受冲突影响和高风险地区的锡、钽、钨和黄金的欧盟进口商规定供应链尽职调查义务;澳大利亚《禁止非法采伐法》分别关注冲突矿物和木材开采等特定行业。在特定事项方面,2015年英国《现代奴隶制法》和2018年澳大利亚《现代奴隶制法》均禁止奴隶制、奴役、强制劳动和人口贩运,而2019年荷兰《童工尽责法》仅禁止供应链中的童工问题。第二种模式是笼统地涵盖所有人权,但不限定人权文书的特定范围。例如,法国《警戒义务法》中的“严重侵犯人权和基本自由”,瑞士《负责任的商业倡议》立法提案中的“国际公认的人权”,均采取第二种立法模式。第三种模式是虽然试图涵盖较为广泛的人权类型,但是提及了具体的国际人权条约。例如,挪威《关于企业透明度和工作中的基本人权及体面工作条件的法律》(以下简称挪威《透明度法》)、欧盟《企业可持续尽责指令(提案)》、欧盟《企业可持续报告指令》以及德国《供应链尽责法》均援引了一系列国际人权条约来诠释其所保护的人权范围。

值得注意的是,由于人权与环境存在密不可分的关系,一些供应链尽责立法采取了同时涵盖人权与环境影响的综合立法模式。例如,法国《警戒义务法》规定,尽责应涵盖“严重违反人权和基本自由,严重身体伤害、环境损害或健康风险”,但并未明确界定其所覆盖的具体范围。相较之下,德国《供应链尽责法》对人权风险和环境风险分别提供了相对完整的定义,其中“人权风险”被定义为“有合理的可能”违反其所列举的国际人权条约及具体人权规范中有关禁令的情况;“环境风险”被定义为“有合理的可能”违反其所列举的特定国际环境公约中有关禁令的情况,这些公约主要与汞的使用和制造、不负责任的废物处理和危险废物出口相关。欧盟《企业可持续尽责指令(提案)》亦对人权和环境影响进行综合规制,其中“负面人权影响”被定义为“因违反附件一第一节所列权利或附件第一部分第二节所列国际公约所载禁令之一而对受保护人员造成的不利影响”;“负面环境影响”被定义为“因违反附件第二部分所列国际环境公约的禁令和义务之一而对环境造成的不利影响”。尽管德国《供应链尽责法》和欧盟《企业可持续尽责指令(提案)》在人权范围的界定上存在很大程度的重合,但是二者在环境范围的界定上存在较大差异,前者强调生物多样性保护,后者侧重气候尽责。

由上可见,尽管供应链人权尽责立法试图对其所保护的人权范围进行界定,但是对人权风险、人权影响、人权侵犯等概念的界定仍然缺乏共识性理解,尤其是当环境影响被纳入立法范围时,围绕人权与环境范围的分歧更加显著。即使有关立法援引了国际人权公约或国际环境公约,仍然无法逃避国际公约本身对于人权标准或环境标准界定的模糊性问题。尤其是当企业采取预防性尽责措施时,可能同时面临多种不同严重程度的人权风险或负面人权影响。在人权风险存在轻重缓急的复杂情境下,人权风险的严重程度本身并非一个绝对的概念,而是根据不同的内部和外部条件有所差别,不仅在不同公司之间有所差别,而且在同一公司内部的不同时期有所不同。这无疑增加了人权风险评估的复杂性和不确定性。总之,人权范围的模糊性和争议性不仅使企业在履行人权尽责时缺乏明确的依据,而且使有关司法或行政机关在评估企业履行人权尽责情况时享有较为宽泛的自由裁量权,导致人权尽责立法实施过程中的稳定性和可预期性遭受质疑。

(二)尽责内涵争议

义务的法律内涵是供应链人权尽责的核心法律要素。《指导原则》采取描述而非定义的方式来阐释人权尽责,即要求企业识别、预防、减轻、说明和补救其负面人权影响,并提供一套切实可行的程序来实现公司尊重人权的责任。然而,《指导原则》中的这一阐释实际上涵盖了两个不同层面的“尽责”内涵:一是作为注意义务的客观行为标准,二是作为商业风险管理过程的尽职调查程序。《指导原则》并未对这两层法律含义进行区分,导致尽责概念在解释和适用中的混淆。一方面,尽责可理解为可合理期待特定主体为符合法定要求或履行义务而保持的“应有的注意”,这种理解在侵权法、公司法和国际法各领域均有出现;另一方面,尽责可理解为企业在商业风险管理过程中履行的“尽职调查程序”。这两层法律内涵在义务与责任范围上存在微妙差异,因此有必要加以厘清。

一方面,尽责可理解为履行“注意义务”(duty of care)所需的客观行为标准。这一解释可以追溯至罗马法上的“预期行为标准”(diligens patterfamilias),即如果意外伤害是由于个人未能达到“预期行为标准”造成的,则此人应对其对他人造成的意外伤害负责。“预期行为标准”为过失侵权理论中的“理性人”(reasonable man)奠定了基础,影响了现代侵权法律制度中“注意义务”的发展。在侵权法意义上,尽责是判断当事人是否存在过错从而承担责任的核心,是履行“注意义务”所需的客观行为标准。此外,国际法上亦有尽责的概念。例如,国际环境法上的“不损害他国环境原则”要求各国必须尽责,以防止其领土上发生重大跨境损害。国际人权法上的尽责则是指国家为防范或应对其领域内私人行为体的人权侵害须尽的合理注意义务。上述尽责概念尽管在不同法律领域存在差异,但是有其共通之处:一是均可理解为“注意义务”下的行为标准,且这一行为标准具有客观性,即尽责与否的判断须根据事实和法律客观进行,而非依据行为体的主观意愿进行评判;二是此种尽责是一种行为义务而非结果义务,不对一切损害结果承担严格责任。

另一方面,尽责还可理解为企业在商业风险管理过程中的“尽职调查程序”。尽职调查程序发源于20世纪30年代美国的证券交易法,此后逐步扩展至投资并购、合资经营、合同签订、合作方选任等商事领域,成为现代企业管理体系中评估和管理各种商业风险的常规步骤。从这一视角来看,人权尽责可以理解为公司对于人权领域的现存或潜在风险进行持续性管理的尽职调查程序。正是从这一角度出发,《指导原则》第17条将人权尽责概括为评估实际和可能的人权影响、综合评估结果并采取行动、跟踪有关反应、通报如何消除影响等四个核心步骤。对此,联合国工商业与人权问题工作组在提交给联合国大会的报告摘要中,进一步阐释了这四个核心步骤:第一,评估企业可能通过其自身活动造成或促成的,或可能通过其业务关系与其业务、产品或服务直接相关的实际或潜在的负面人权影响;第二,将影响评估的结果进行整合纳入相关公司流程,并根据其在影响中的参与程度采取适当行动;第三,跟踪应对负面人权影响的措施和程序的有效性,以了解这些措施和程序是否有效;第四,就如何应对影响进行沟通,并向利益攸关方——特别是受影响的利益攸关方——表明有适当的政策和程序。

混淆尽责的双重内涵将引发两个法律问题。第一个问题是如何认定公司履行了人权尽责义务,是以尽到“注意义务”还是以实施“尽职调查程序”为标准?第二个法律问题是如果尽到了合理的注意仍然发生了人权侵害,企业是否仍然有补救的责任?如果将人权尽责理解为“注意义务”层面的行为义务,那么企业只对其未能尽到合理的注意义务行事而造成的负面人权影响负责。根据这一解释,如果企业已经努力避免造成负面人权影响,但由于不可预见的因素造成了严重的负面人权影响,则企业并不违反其人权尽责义务,亦无须其人权损害后果承担补救的责任。相反,如果将人权尽责理解为“尽职调查程序”,那么根据尽职调查程序的具体内容,企业可能仍然需要对人权损害承担补救的责任,而不论企业是否尽到足够的注意或审慎,也不论人权损害的发生是否属于不可预见的情况。因此,区分两者对于明确企业人权尽责的义务范围具有重要的法律意义。

在现有供应链尽责立法中,主要的义务模式有基于信息披露的报告性尽责义务,基于注意义务的预防性尽责义务,以及基于从预防到补救的尽职调查程序的全面性尽责义务。第一种义务模式主要出现在早期的人权尽责立法中,如美国《加利福尼亚州供应链透明度法》、英国《现代奴隶制法》、澳大利亚《现代奴隶制法》和欧盟《非财务报告指令》等。后两种尽责义务均属于实质性尽责义务,经常同时出现在立法当中,导致两者之间的界限愈加难以区别。例如,德国《供应链尽责法》、荷兰《童工尽责法》、挪威《透明度法》以及欧盟《企业可持续尽责指令(提案)》均包含了注意义务和尽职调查程序两个层面的义务要求。

(三)企业范围争议

现有供应链人权尽责立法所适用的企业范围大相径庭。尽管《指导原则》第14条指出,“工商企业尊重人权的责任适用于所有工商企业,无论其规模、所属部门、业务范围、所有制和结构”;但该条评注亦指出,中小企业与大公司相比能力较弱,非正式流程及管理结构较多,因此可以根据各自的政策和流程采取不同方式。这就使是否将中小企业纳入立法规制范围引发争议。在适用的企业规模问题上,现有立法尚未达成一致的门槛,有些适用于达到一定规模的大型公司,有些则适用于所有规模的公司。例如,法国《警戒义务法》适用于连续两个财政年度雇佣至少5,000名员工的公司,包括其直接和间接子公司。欧盟《非财务报告指令》适用于雇员超过500人的大型公益公司(包括大型上市公司、银行和保险公司)。德国《供应链尽责法》分两阶段适用于不同规模的企业:从2023年1月1日起,该法案适用于在德国拥有至少3,000名员工的企业;从2024年1月1日起,该法的适用范围扩大至在德国拥有至少1,000名员工的企业。

现有供应链人权尽责立法在管辖权基础上存在较大差异,有些显著突破了传统的管辖权原则。德国《供应链尽责法》不仅适用于在德国设立总部或主要营业地或注册办事处的企业,而且适用于在德国设有分支机构的外国企业。如果说德国立法基于分支机构对外国企业建立管辖权尚具备一定程度的属地管辖基础,还有些立法仅基于在域内提供商品或服务便对外国企业建立管辖权,便明显突破了传统的属地管辖原则。例如,荷兰《童工尽责法》不仅适用于在荷兰成立的企业,而且适用于每年至少两次向荷兰终端用户提供产品或服务的企业。又如,英国《现代奴隶制法》中的供应链透明度义务适用于在英国提供商品或服务并且总年度营业额超过3,600万英镑的商业组织。再如,欧盟《企业可持续尽责指令(提案)》不仅适用于达到一定员工规模和营业数额的欧盟企业,而且适用于在欧盟产生一定营业额的第三国企业,并对高风险部门的企业降低规模或营业数额门槛的限制。此类立法的共同点在于以在域内开展业务或在域内产生一定营业额为连结点建立管辖权,明显突破了传统的属人管辖或属地管辖原则,具有明显的域外效力和单边主义特征。

(四)供应链范围争议

由于供应链的传导效应和杠杆效应,供应链范围的确定成为供应链人权尽责立法在其解释与适用过程中亟待解答的核心法律问题,即人权尽责究竟应拓展至“供应链”的哪一层级问题。有必要指出,一条供应链往往包含多个相互关联的供应商,一家公司也往往被卷入多条相互交叉的供应链。尤其是随着经济全球化和产业分工精细化的深入,现实世界中的供应链往往是一张偌大、复杂的网络,而企业是处于复杂供应链网络中的节点。在供应链网络巨大且复杂的情况下,如果不加区分地要求企业对其所在供应链上所涉及的所有主体履行人权尽责,不仅将给企业带来沉重负担,而且在现实中缺乏可操作性。因此,厘清供应链的范围对于明确企业尽责义务的范围至关重要。

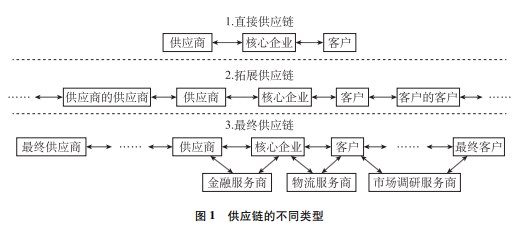

综合学界对于供应链的不同定义,供应链可以被理解为商品或服务从原材料采购到最终交付消费者所涉及的一系列商业环节或价值链条,涉及商品原材料或零部件的制造商、供应商、分销商、零售商、运输商、信息和其他物流管理服务提供商到最终客户等一系列实体(组织或个人)。与供应链相关的概念是“价值链”。“价值链”是指产品或流程的整个生命周期,包括材料采购、生产、消费、处置和回收流程。因此,供应链不仅是一条联结从供应商到消费者的物流链、信息流链、资金链,而且是一条价值增值链。因此,供应链与价值链在商品或服务流动的各个环节存在一定的映射关系。如图1所示,以核心企业为中心,供应链网络中的每条供应链,根据其复杂程度和范围长度,可以分为三个层级或三种类型:直接供应链(Direct Supply Chain)、拓展供应链(Extended Supply Chain)和最终供应链(Ultimate Supply Chain)。

现有供应链人权尽责立法在供应链范围的界定上存在较大差异,主要有四种界定模式。第一种界定模式原则上要求企业对“整个供应链”履行人权尽责,并未澄清和说明供应链或价值链的具体范围。例如,欧盟《企业可持续尽责指令(提案)》将人权尽责的范围扩展至价值链中已经建立的直接或间接商业关系,包括在全球范围内运营的供应商和承包商。第二种界定模式明确包涵了与公司建立特定商业关系的实体,但并未明确涵盖或排除供应链上与公司具有特定商业关系之外的其他实体。例如,法国《警戒义务法》中,风险评估涵盖的供应链范围包括自身经营活动、直接或间接控制的子公司和具有稳定的商业关系的供应商。其中,“稳定的商业关系”意指达到一定业务量的稳定和经常性的商业关系,但这种商业关系不以合同为必要前提,只要存在对商业关系存续的合理期待即可成立。再如,荷兰《童工尽责法》规定,从已发布尽责声明的公司接收商品或服务,也应对有关商品和服务履行尽责。如果对其进行狭义解释,可以将尽责范围理解为仅涵盖供应链的第一层级,但究竟尽责义务是否拓展至供应链第一层级之外并不明确。第三种界定模式主要是指供应链的上游部分,而不包括供应链的下游部分。例如,澳大利亚《现代奴隶制法案》中的“供应链”是指为企业或特定实体生产产品或提供服务而供应产品或服务(包括劳工)的位于澳大利亚境内外的实体,通常只包含企业和特定实体供应链的上游实体。第四种界定模式根据供应链的不同层级,设置了不同的尽责义务。尽管在德国《供应链尽责法》中,“供应链”包括在公司生产产品和提供服务而在德国境内外开展的所有活动,涵盖了从原材料获取到交付最终用户全过程中企业自身经营活动与直接、间接供应商的生产经营活动。但是,德国《供应链尽责法》考虑到了企业与供应链不同层级的关联程度,并区分直接和间接供应商设置了双层的尽责义务,即公司对自身业务和直接供应商的业务承担较高标准的尽责义务,而对间接供应商的业务承担较低标准的尽责义务。核心尽责义务(如风险评估和风险管理,采取预防和补救措施以及公开报告义务)只适用于公司自身业务和直接供应商的业务,只有当公司“有根据地知晓”其间接供应商可能(在其业务范围内)侵犯了受保护的人权,上述尽责义务才适用于间接供应商的业务。

由上可见,供应链范围的界定是供应链人权尽责的核心法律争议之一,其合理边界的厘定需要更加深入的法律标准和理论支撑。本文第二部分结合国际软法文件对供应链人权尽责的多中心化解释,提炼出其中关于供应链范围界定的法律标准,这对于探讨和确立供应链范围的合理边界具有启发意义。

(五)实施机制争议

供应链人权尽责立法除了界定其所涵盖的法律要素的范围,还应该包括一套法律实施机制。由于国际法缺乏直接规制企业的问责机制,供应链人权尽责的实施主要依靠国内法律机制加以保障。各国基于对不同利益的考量和平衡,其法律实施机制呈现较大的差异性,并无普遍适用的统一模版,但通常包括监督机制和责任机制两方面。

为监督公司有效实施尽责义务,现有供应链尽责立法建立了公共机构监督和多利益相关方监督两种监督机制。德国、挪威、荷兰均设有专门的公共机构,监督公司实施尽责立法的情况。挪威《透明度法》规定,消费者管理局监督企业的遵守情况,并有权自行或应他人要求,通过与公司或相关实体接触,影响公司遵守其义务。德国《供应链尽责法》规定,德国联邦经济事务和出口管制办公室负责监督和评估公司尽责情况,确保公司符合法案要求的标准,并要求公司采取履行义务的具体行动。与之相比,法国《警戒义务法》并不通过公共机构实施监督,而是由非政府组织、工会和权利受影响者等享有合法权益的利益相关方跟踪监测警戒计划,或对违反警戒计划的公司提起民事诉讼。欧盟《企业可持续尽责指令(提案)》则综合采取了两种途径:一是国家监管机构介入机制,即当人们有理由认为公司未能履行其义务时,可以向监管机构提出关切,监管机构必须对该问题进行调查和评估;二是公司投诉机制,即公司必须建立投诉机制,允许人们对公司在自身业务、子公司或供应链中实际或潜在的人权和环境影响提出合理关切,并对投诉进行跟进。此外,欧盟《可持续尽责指令(提案)》要求成员国至少指定一个监管机构来监督和执行公司履行尽责义务的情况,并规定了监管机构之间信息互助、合作调查以及建立网络等合作机制。

为有效追究未履行尽责义务的法律责任,现有立法在不同程度上引入民事责任、刑事责任和行政责任及其不同组合。根据法国《警戒义务法》,如果公司收到利益相关者正式通知3个月后仍未履行其义务,后者可要求主管法院发布强制令,命令遵守并支付罚款。2021年法国《气候韧性法》进一步加强实施《警戒义务法》,要求特定企业披露有关企业活动及其生产的商品和服务的使用对气候变化的影响的信息、企业对可持续发展和循环经济等的社会承诺,并明确要求将制定和有效实施人权尽责计划、依法披露气候等非财务信息作为企业参与公共采购的资格条件。根据德国《供应链尽责法》,监督机构有权对违反尽责义务的公司下令停止违法行为,采取具体行动以确保公司履行尽责义务,并对公司进行罚款。虽然执法行动主要由相关机构酌情决定,但也可能应权利人请求而启动执法行动。对不履行尽责义务的处罚不仅有经济罚款,还包括排除公共采购或公共支持等方式。荷兰《童工尽责法》在规定行政执法措施之外,还纳入了刑事责任。此外,法国《警戒义务法》和欧盟《可持续尽责指令(提案)》均规定了民事损害赔偿的救济途径。相比之下,德国《供应链尽责法》、荷兰《童工尽责法》和挪威《透明度法》均未明确提供民事诉讼救济程序。由此可见,现有立法对于尽责义务是否引入民事责任存在分歧。值得注意的是,民事责任条款在实践运用中可能遇到举证责任障碍。如果按照一般举证责任,受害人须证明其所遭受的损害、公司违反义务以及二者之间的因果关系。当损害来自供应链中较远的位置,特别是当受害人与公司掌握的信息不对称时,受害人的举证责任负担将十分沉重。在这种情况下,适当的举证责任倒置将有助于受害人获得救济。

二、国际软法对供应链人权尽责边界的多中心化解释

随着联合国“工商业与人权”条约谈判进程的推进,国际社会日渐重视以《指导原则》为代表的国际软法规范的反思适用。从社会建构的角度看,《指导原则》正在通过分布式网络向全球公共领域扩散,触发“级联规范”(norm cascading),被不断复制、标准化和内化。然而,在国际组织纷纷纳入供应链人权尽责的过程中,也对其内涵和适用进行着不同解释。在多中心化的(polycentric)国际人权法治理结构下,由于联合国人权理事会和人权高专办并未对《指导原则》进行权威解释,激励了国际组织在解释和适用供应链人权尽责过程中的多中心化解释,进而导致相关解释标准的不一致性与不协调性。彼此交叠又彼此差异的多中心化解释,一方面巩固和完善了对供应链人权尽责的普遍理解和迭代演进,另一方面也体现出供应链人权尽责法律内涵的复杂性与丰富性。如上文所述,供应链范围的界定是供应链人权尽责核心法律争议中至关重要的方面之一,因此有必要讨论供应链范围的合理边界及其理论基础。国际软法对供应链人权尽责边界的多中心化解释对于探讨供应链范围的合理边界具有启示意义。

(一)联合国人权高专办:“直接联系”标准

根据《指导原则》,公司需要持续主动地履行人权尽职调查程序,采取公布政策承诺、人权影响评估、确保内部补救、跟踪反馈和外部沟通等机制,确定、防止、缓解和记录公司可能卷入的负面人权影响。《指导原则》第13条指出,公司可能通过其“自身活动”或“商业关系”而与负面人权影响相联系,这实际上涵盖了两个层面:第一个层面是公司通过“自身活动”而“造成”(cause)或“加剧”(contribute to)的负面人权影响;第二个层面是公司通过其“商业关系”而使其业务、产品或服务与负面人权影响“直接联系”(directly linked)。对于公司“自身活动”造成的负面人权影响,公司必须采取必要措施,停止或防止这种影响,并提供补救措施。但是,对于第二个层面,所谓“商业关系”一词是十分宽泛的,实际上是要求企业在“供应链”上履行“人权尽责”义务。公司在“供应链”上识别其负面人权影响和确定适当行动是极其困难和复杂的,因为这可能涉及与公司没有直接合同关系的实体。因此,在这种情况下,《指导原则》没有不切实际地要求公司对其供应链上的所有实体实施“人权尽责”,而是限定在与公司业务、产品或服务有“直接联系”的范围内。

然而,《指导原则》并未解释何为“直接联系”,也并未澄清“直接联系”背后的理论依据。不过,联合国人权高专办(OHCHR)于2013年提供了正式的非约束性解释,说明了《指导原则》中的“直接联系”并非指公司与人权损害之间的直接联系,而是指公司的“产品、服务或业务”通过“另一家”公司(商业联系)而与人权损害之间的直接联系。同时,这种“直接联系”并不旨在制造“直接联系”与“间接联系”的二元区分,而仅仅在于确定“直接联系”是否存在。人权高专办进一步解释道,“直接联系”不限于一级供应链,而是可能扩展到供应链的任何一级。但是,公司通过“另一家”公司(商业联系)与人权损害之间的“直接联系”也需要合理限制。如果“直接联系”不存在,那么《指导原则》并不适用,公司也无须承担相关的人权责任。例如,一家服装公司的上级供应商的另一条生产线为一家箱包公司供应箱包,那么尽管服装公司与上级供应商之间存在直接商业关系,但是服装公司与箱包生产线中的人权影响不存在“直接联系”。

总之,《指导原则》要求公司对与其“业务、产品或服务”有“直接联系”的负面人权影响履行持续的人权尽责义务。即使公司与供应商之间不存在合同关系,仍然有义务确定、预防、缓解其通过“商业关系”而卷入的负面人权影响。然而,“直接联系”的解释标准仍然十分宽泛,不仅在实践中缺乏可操作性,而且容易引发争议和分歧。

(二)经合组织:“实质性助长”标准

经合组织(OECD)作为最早关注跨国公司监管的国际组织,于2011年修订了《经合组织跨国公司准则》(以下简称《OECD准则》),将“人权尽责”的概念普遍适用于就业和劳资关系、环境、贿赂、消费者权益、技术转让、竞争和税收等领域。经合组织还制定了以部门为重点的指南,为特定部门的企业实施负责任的人权尽职调查提供了有用的工具。在实施《OECD准则》的具体领域的指导性文件中,经合组织进一步将“人权尽责”明确适用于农业、矿产、服装和鞋类等领域的“供应链”。2018年5月,经合组织在《负责任商业行为尽职调查指南》中重点关注“尽职调查”的程序和术语解释问题,进一步促进了“人权尽责”的发展与实施。

对于“供应链尽职调查”的范围,经合组织文件相较《指导原则》提出了更狭隘的解释——“实质性助长”(substantial contribution)标准。根据经合组织《服装和鞋类指南》,如果一个企业的行为导致(cause)、促进(facilitate)或激励(incentivise)另一个实体造成(cause)负面人权影响,该企业就“助长”(contribute)了负面人权影响。该指南引入了一个重要的限定条件,即这种“助长”必须是“实质性的”(substantial)。2018年,经合组织发布了《负责任商业行为尽职调查指南》,再次强调了“助长”的“实质性”,并提出了评估“实质性”的参考因素,包括公司活动在多大程度上增加了人权负面影响发生的风险、风险可预见的程度以及在公司在多大程度上实际减轻了负面人权影响发生的风险。

经合组织的“实质性助长”标准,相较于联合国《指导原则》中的“直接联系”标准,为指导公司实践提供了更加清晰、精确和具有可操作性的指导。正因如此,经合组织指南成为许多跨国公司实施“人权尽责”的主要参考。

(三)国际标准化组织:“影响范围”标准

国际标准化组织(ISO)作为一个由标准制定机构组成的国际非政府组织,除了以技术相关标准制定为核心工作,也涉及管理系统标准的制定工作(例如将环保、健康和安全等公共政策目标纳入企业管理程序)。国际标准化组织于2010年出台了《ISO 26000号社会责任指导标准》(以下简称《ISO 26000》),在人权与企业责任领域进行了首次尝试。

对于人权尽责的范围问题,《ISO 26000》与《指导原则》有较大出入。《ISO 26000》没有采用《指导原则》中的“直接联系”术语,而是采用了所谓“影响范围”(sphere of influence)的概念,即公司在其“影响范围”内有促进、实现和保护人权的义务。“影响范围”的概念起源于失败的《跨国公司责任准则草案》的立法尝试,它承认公司有能力通过与其他行为体的关系而产生影响,尤其是对与公司关系密切的行为体有较大影响。

将“影响范围”作为公司人权尽责义务的基础缺乏法理支撑。公司不可能对其有影响力的每个实体的人权损害负责,仅仅依据公司的影响范围为其分配责任是不合理的。针对《ISO 26000》中的“影响范围”标准,《指导原则》的设计者约翰·鲁吉(John Ruggie)表达了明确的质疑和反对。鲁吉强调,“影响范围”标准存在问题,此种标准将导致公司人权责任的泛化,甚至将与公司没有因果关系的情况也纳入进来。《ISO 26000》通过混合消极的、积极的、基于影响的和基于杠杆的各种责任概念,将公司对其他实体的所有人权影响笼统地“归因于”(attributed to)公司应当承担的人权责任,非但没有起到澄清人权尽责范围的效果,反而造成了相当大的困惑。因此,“人权尽责”的范围需要更加清晰和精确的解释和指导,否则将导致国家和企业的人权责任的混淆。

(四)国际金融公司:“合理控制”标准

国际金融公司(IFC)作为世界银行的两大附属机构之一和联合国的专门机构之一,辅助世界银行向成员国(特别是发展中国家)的私营企业提供资金,以促进成员国的经济发展。国际金融公司的《环境和社会可持续性绩效标准》(以下简称“《绩效标准》”)规定,客户“应尊重人权,避免侵犯他人的人权,并解决企业可能导致或促成的负面人权影响”,但是并没有提及“直接联系”的概念。国际金融公司要求客户对其雇佣关系中的社会和环境影响进行“尽职调查”,具体涵盖如下三类:一是客户直接雇佣的“直接工人”(direct workers);二是客户通过第三方雇佣在一定时间内执行项目核心业务流程的“合同工人”(contracted workers);三是客户的主要供应商雇佣的“供应链工人”(supply chain workers)。对于这三类雇佣关系产生的社会与环境影响,《绩效标准》设置了不同的尽职调查要求。对于第三方行为导致的风险和影响,客户需要以与其对第三方的“控制和影响”(control and influence)相称的方式处理。在客户能够“合理地行使控制”(reasonably exercise control)的情况下,风险识别过程需考虑到“主要供应链”(primary supply chains)相关的风险和影响。所谓“主要供应链”,是指对项目“核心业务流程”(core business processes)至关重要的货物或材料。这种措辞表明,《绩效标准》中“供应链尽职调查”的范围一方面受到公司“合理控制”的限制,另一方面仅限于对“核心业务流程”至关重要的“主要供应链”。

可见,《绩效标准》从两方面限制了供应链人权尽责的适用边界。首先,供应链人权尽责只包括公司可以“合理控制”的供应商和供应链上的其他实体。这里的“合理控制”标准明显高于《指导原则》中的“直接联系”标准和《ISO 26000》中的“影响范围”标准。其次,供应链人权尽责所涵盖的供应链仅限于项目“核心业务流程”所必需的产品或服务,这意味着对于供应链中的其他商业关系,公司不存在尽职调查义务。《绩效标准》对人权尽责所采取的相对狭窄的解释,反映了国际金融公司在审查企业客户的资质时的两方面考虑:一方面,符合《指导原则》中的核心精神,要求企业履行“人权尽责”;另一方面,避免过于苛刻的标准构成企业获得资助的障碍,从而有助于促进成员国(尤其是发展中国家)的经济发展。

上述不同国际软法文件所采取的“直接联系”“影响范围”“合理控制”“实质性助长”等不同标准,实际上是考虑到了企业与其供应链上其他企业的不同联系程度,对供应链人权尽责所适用的供应链范围提供了衡量标准和尺度,对于增强国内立法的合理性和明确性具有启发意义。

三、供应链人权尽责边界的法理反思

无论是自愿性国际软法,还是欧盟与国家层面的强制性硬法,都已经为跨国公司和更为一般的工商企业创设了多种形态的供应链人权尽责义务。这在一定程度上标志着企业社会责任的法律化进程进入了新的发展阶段,反映了人权主流化和人本主义的趋向。尽管与供应链人权尽责有关的国际法软法得到了普遍的认可,但是对于其是否以及如何转化为国内硬法,尤其是立法的边界和实施程序,仍然存在较大争议。因此,有必要对其立法要素进行正当性反思。

(一)由自愿到强制所蕴含的话语转换

长期以来,以市场为基础的私人自治模式在供应链管理中占据主导地位。在这种模式下,供应链管理规则的合法性基础来源于供应链参与者和客户之间授予的权力,而不是国家。企业通过自愿行动和自我规制,将其产生的负面外部性内部化。在这一话语体系下,企业以正面形象出现,强调其为促进环境和社会可持续发展所作出的努力和贡献。在以市场为基础的自愿性尽责范式下,国家的作用是支持和激励公司维持和提高其自愿尽责的标准,而非控制企业采取行动。因此,在市场中心主义看来,强制性尽责立法被批评为压制性的、惩罚性的、过度的、不适当的,甚至危险的。

随着多中心话语体系的出现,强制性尽责立法的政治进程引发了高度争议和两极分化。多中心话语体系强调适当的强制性法律与自愿性措施之间的协同效应,使公共治理和私人治理体系均能发挥其独特作用,相互弥补彼此的弱点,并相互加强彼此的作用。这种模式重在协作决策,如通过多利益相关方对话机制和公私伙伴关系,弥合市场、国家和私人行为体之间的鸿沟。在多中心话语体系下,国家为企业行动提供协调、支持和引导,但不给公司造成不合理的负担。因此,多中心话语体系支持采取温和的尽责立法模式,为企业提供最低的尽责标准,在有助于企业尽责的同时不影响公司竞争力和市场机会。

然而,以国家为中心的话语体系使国家在供应链管理中的作用获得重新定位。国家中心主义强调国家干预,即通过强制力保障人权尽责的监督、实施与执行。在这一话语体系下,违法的公司将受到法律制裁,人权和环境损害将得到补救,人权受害者将获得救济。因此,这一话语体系不依赖于以市场为中心的信息披露和报告机制,而是通过国家监督与执行机制来保障企业问责制,让公司直接承担预防和补救的法律责任。

三种话语体系对于从自愿到强制的供应链尽责立法存在三种根本不同的理解。国家中心主义强调国家的监管权力应在复杂的全球供应链管理中发挥有效作用。市场中心主义则强调应当将监管权力下放给私人行为体,由企业自愿主动地履行尽责义务。因此,后者反对前者通过命令和控制机制来强制执行人权尽责,特别是将法律责任和民事救济纳入法律。有观点认为,对公司提起不适当的司法诉讼,将导致公司声誉、财产和时间不必要的损失。因此,从自愿到强制的供应链尽责立法是不同话语体系及其所代表的政治力量博弈的结果,国家中心主义和市场中心主义妥协的结果往往是公私共治的多中心话语体系,但国家占据主导地位的程度有所不同。这就导致供应链人权尽责立法的多样性,尤其是围绕其强制性、全面性和可执行性的不同立场。

(二)人权泛化隐含着人权政治化风险

如本文第一部分所述,供应链人权尽责立法通常要求企业预防或补救其供应链中潜在或实际存在的负面人权或环境影响,但是并未明确负面人权或环境影响的确切范围。首先,负面人权或环境影响本身存在定义模糊、标准缺失、范围不清的问题,导致主管机关和其他利益相关方无法准确知晓企业需要识别、预防和减轻的负面人权或环境影响的确切范围。其次,“基于风险的”尽责路径本身意味着企业需要考虑到负面人权或环境影响的可能性及严重性,但是风险或影响的严重性并非绝对的概念,而是有优先等级和轻重缓急之分,从而不可避免地导致企业和利益相关方对于尽责措施的评估和判断存在一定的选择空间和主观能动性。最后,在对造成或促成负面人权或环境影响的企业进行追责时,由于无法准确说明企业需要补救的人权影响的范围,企业承担法律责任时同样面临人权范围的不确定性问题。由此可见,人权范围的泛化是阻碍强制性人权尽责立法有效实施和稳健运行的难题之一。

人权风险或者人权影响的范围存在较大的模糊性,容易导致人权受政治裹挟或第三方控制的情况。“强制性”供应链人权尽责立法脱离了全球广大发展中国家的现实国情和企业发展的实际需求,迫使其他国家服从其单方面认可或制定的人权标准,体现出较为明显的域外效力扩张和单边主义特征,因而可能沦为一国谋求本国外交经济利益和巩固当前不平等国际经济秩序的工具。在此类立法的实施过程中,不排除一些别有用心的商人或政客通过舆论造势的手段,夸大其他国家或企业存在的人权风险,以达到保护其商业利益或实现供应链重组的目的,使人权沦为其捞取政治利益或经济利益的工具。尤其是企业对海外供应链中的人权风险进行判断时,将不可避免地受到国际组织报告、媒体曝光以及系统举报等第三方信息来源的影响。这些未经验证的、非权威的第三方信息来源可能对企业对于人权风险的评估和判断产生误导。此外,由于供应链上的企业遭受不实指责时往往缺乏申诉和救济途径,人权一旦遭到政治化、工具化滥用,将不可避免地造成贸易市场的扭曲,对公平竞争的商业环境带来负面影响。

(三)域外管辖权扩张缺乏正当性基础

如本文第一部分所述,一些供应链人权尽责立法突破了传统上以域内注册机构或分支机构为连结点的管辖权基础,以域内业务或营业额为连结点对域外企业建立管辖权。这不符合传统的属人管辖或属地管辖原则,缺乏正当性基础。这些立法非但将向域内提供商品或服务的外国企业直接纳入其管辖范围,而且在效果上会对其管辖企业所在全球供应链中的其他企业产生实质影响,体现出明显的域外效力扩张和单边主义特征。

与此同时,强制性供应链尽责立法赋予有关企业以执行公法的“私权力”与干预市场的“正当权力”,使得传统上由公权力主体行使的权力转移到私人实体手中,体现出单边人权制裁机制“公法私主体化”的趋势。有学者将跨国公司针对外国子公司和供应商实施的尽责管理手段比作殖民扩张时期特许公司执行的特许授权,其共同点在于国家主管机关将执行和监管法律实施的权力委托给私人实体。由此,私人实体具有了强大的隐形监管权力。私人实体可以通过多种方式,包括在特殊情况下中止合同关系或切断商业往来的方式,将存在所谓潜在人权风险的企业排除其供应链之外。这种做法无助于从根本上解决全球供应链中存在的人权风险,反而有可能进一步加剧全球供应链中的不平等权力结构,对全球供应链秩序的安全与稳定构成威胁和挑战。尤其是对于供应链上的中小企业实体而言,针对要求各异的强制性人权尽责立法开展人权尽责必然需要耗费大量的人力物力资源,这无疑会加重中小企业的人权合规负担和经营成本,进一步加剧其在全球经济秩序中的竞争劣势地位。

(四)尽责边界的法律要素与弹性尺度

如本文第二部分所述,国际软法采取的“直接联系”“影响范围”“合理控制”“实质性助长”等多中心化标准,实际上是考虑到了企业与其供应链上其他企业的不同联系程度,对供应链人权尽责的边界提供了法律标准和法理根据。然而,在欧盟和各国层面的供应链人权尽责立法中,除了德国《供应链尽责法》考虑到了企业与供应链中不同企业的联系程度,并根据供应链层级的不同设置了双层尽责义务,其他立法大都是原则性地将人权尽责适用于整个供应链,或者虽然区分了供应链的不同层级,但是并未明确其义务内容的不同。笔者认为,对整个供应链不加区分地施加同等程度的人权尽责义务的做法,不仅缺乏合理性,而且在实践适用中缺乏可操作性,直接影响权利和义务主体的切身利益。如果不对供应链的范围加以合理界定,将有损法律的合理性、明确性、可预期性和可操作性。

在人权尽责立法边界存在模糊性时,司法实践在一定程度上能够发挥填补立法空白的作用。事实上,由于目前有关人权尽责的域外立法大多是晚近10年间通过的,有些刚刚生效或尚未实施,人权尽责在司法实践中的边界尚待时间检验。不过,仍有一些国内法院的案例可以为判断人权尽责的边界提供参考。例如,英国法院在司法实践中确立了判断母公司对子公司负有适当注意义务的严格法律条件。英国法院在钱德勒诉开普公司案(David Brian Chandler v.Cape PLC)中,回顾并援引了英国法院在卡帕罗产业诉迪克曼案(Caparo Industries PLC v.Dickman)中所确立的判断注意义务的标准:损害具有可预见性;义务人与权利人存在相邻关系;法院认为为一方利益考虑而对另一方施加注意义务是公平、正当和合理的。再如,英国最高法院在韦丹塔资源公司诉伦戈维案(Vedanta Resources PLC and another v.Lungowe and others)中沿用了这一法理,来判断母公司对子公司的侵权行为负有注意义务。受英国判例法的影响,荷兰法院将母公司注意义务扩展到企业对供应链的注意义务,极具创新性。

结合上述司法判例中的法律标准,笔者认为,供应链人权尽责的合理边界应当至少考虑到“相关性”“可预见性”和“可行性”三方面法律要素。首先,“相关性”是指企业与其供应链中的负面人权影响之间存在一定程度的联系,这是企业对供应链中的人权风险履行尽责义务的前提。这种联系可能是基于直接联系、合理控制、实质性助长或者因果关系而形成的,但具体的联系程度仍有进一步探讨的空间。其次,“可预见性”是指供应链中的人权风险应在公司相关负责人按照理性人标准所具有的审慎范围之内,不应超出其应有的合理预见能力,比如公司是否“知道”或“应当知道”存在或潜在的人权风险。最后,“可行性”是指公司应当具备对供应链中的人权风险采取尽责措施的能力,即公司采取尽责措施本身应当切实可行。从这三个法律要素来看,公司不应当对其供应链上的所有负面人权影响进行尽责,否则可能不成比例地加重企业履行人权尽责的义务负担,而且在现实中缺乏可操作性。

同时,笔者认为,考虑到公司与其供应链中负面人权影响之间的不同联系程度,供应链人权尽责的义务内涵不应一概而论,而应根据具体情境下公司与其供应链上负面人权影响之间的联系程度加以区分。首先,对于公司与其供应链上存在的负面人权影响存在直接控制或者因果关系的情况,可以考虑让公司承担相对全面的从预防到补救的义务;其次,对于公司与其供应链上存在的负面人权影响不存在直接控制或因果关系,但存在相关性、可预见性以及尽责可行性的情况,可以考虑让公司承担注意义务,这种义务更多是预防性义务,而非补救性义务;最后,在公司与其供应链上的负面人权影响不存在相关性、可预见性以及尽责可行性的情况下,没有足够的理由让公司承担尽责义务。有鉴于现实情境下公司与负面人权影响之间关联程度的复杂性,采取何种法律要素仍有进一步探讨的空间,这为后续司法裁判留下了自由裁量的空间。然而,无论在司法实践中采取何种法律要素,都应当确保不同当事方之间权利义务配置的公平性、合理性和均衡性,满足包括比例原则在内的法律德性。

四、结语

供应链人权尽责软法和硬法的迭代演进持续体现出对已有人权保护理论和法律框架的超越和变革,标志着企业社会责任法律化运动进入新的发展阶段。然而,欧盟及部分国家的强制性供应链人权尽责立法突破了国际软法下的自愿性尽责框架,脱离了各国国情和企业发展的实际情况,使其合理性与正当性受到质疑。从不同国际组织对供应链人权尽责边界的多中心化解释可以看出,供应链人权尽责的边界本身存在较大的模糊性与争议性。而部分国家的强制性供应链尽责立法中的诸多法律要素存在较大差议。笔者认为,在全球人权发展水平差次不齐的现实背景下,强制性供应链人权尽责立法不仅无助于从根源解决系统性的人权问题和实现改善人权保护目标,而且可能伴随着人权政治化工具化风险,加剧全球供应链中的不平等权力结构,对全球供应链秩序安全与国际经贸秩序稳定构成威胁和挑战。

在产业分工不断深化、资源要素全球配置的背景下,中国已经深深地嵌入全球供应链当中。强制性供应链人权尽责立法给中国企业海外投资运营以及参与全球经贸活动带来挑战,也给中国立法和决策部门带来机遇。中国政府在《国家人权行动计划(2021-2025年)》中庄严承诺“实施人权尽责”,促进全球供应链中的负责任商业行为。一方面,中国应推进联合国《指导原则》“自愿性”框架的实施,加快提升中国参与工商业与人权领域国际规则与标准制定的话语权;另一方面,中国应高度警惕欧美部分国家强制性供应链人权尽责立法可能产生的“寒蝉效应”,防止某些国家打着“人权”的旗号进行供应链产业链外移。笔者认为,供应链人权尽责的边界不应一概而论,而应当综合考虑法律因素的合理性与现实因素的复杂性,并根据具体情境下公司与供应链上负面人权影响之间的不同联系程度区分尽责义务的内涵,综合考虑不同的国情、领域、企业规模、业务场景等现实因素,对人权尽责义务加以弹性适用。对于广大发展中国家及其企业而言,不宜急于采取过于严苛的强制性人权尽责立法模式。在提高企业尊重人权的意识、能力与责任的同时,只有尊重各国人权发展水平的阶段性、差异性和局限性,使法律的制定及实施与政治、经济、社会发展水平相协调,才能实现良法善治的目标。

(王惠茹,中国社会科学院国际法研究所助理研究员。)

【本文获中国社会科学院青启计划(项目批准号:2024QQJH141)的资助。】

Abstract:As global supply chains become increasingly lengthy and complex,human rights due diligence in supply chains is becoming a controversial focal point in the accountability of multinational corporations. In recent years,legislative practices in the field of human rights due diligence have shown a trend from voluntary soft law towards mandatory hard law,and from corporate due diligence for their own operations towards extended due diligence for the entire supply chain.However,there is a divergence in national practices regarding the extent to which human rights due diligence should extend to the supply chain and the manner in which it should be incorporated into domestic legal policies. International soft law interpretations surrounding the boundaries of human rights due diligence in supply chain are decentralized,posing risks of interpretation diversification,boundary blurring,and procedural formalization,as well as risks of misinterpretation and misuse. Meanwhile,some countries and regions are vigorously promoting mandatory legislation on human rights due diligence in supply chain,which has profound implications for the stability of global supply chains and the international economic and trade order. Against this backdrop,it is crucial to explore the reasonable boundaries of human rights due diligence in supply chain. Instead of applying a one-size-fits-all approach,it should consider the rationality of legal factors and the complexity of practical factors,applying context-specific measures based on the varying degrees of linkage between companies and negative human rights impacts in supply chain.China should be particularly wary of the“Chilling Effect”of mandatory legislation on human rights due diligence in supply chain,attaching great importance to national supply chain security and international supply chain competitiveness.Additionally,China should actively promote the implementation of voluntary human rights due diligence under the United Nations framework,and accelerate the enhancement of China's discourse power in the international rule-making process in the fields of industry and commerce as well as human rights.

Keywords:Industry,Commerce and Human Rights;Human Rights Due Diligence;Supply Chain;International Soft Law;Mandatory Due Diligence

(责任编辑 陆海娜)

京公网安备 11010102003980号

京公网安备 11010102003980号